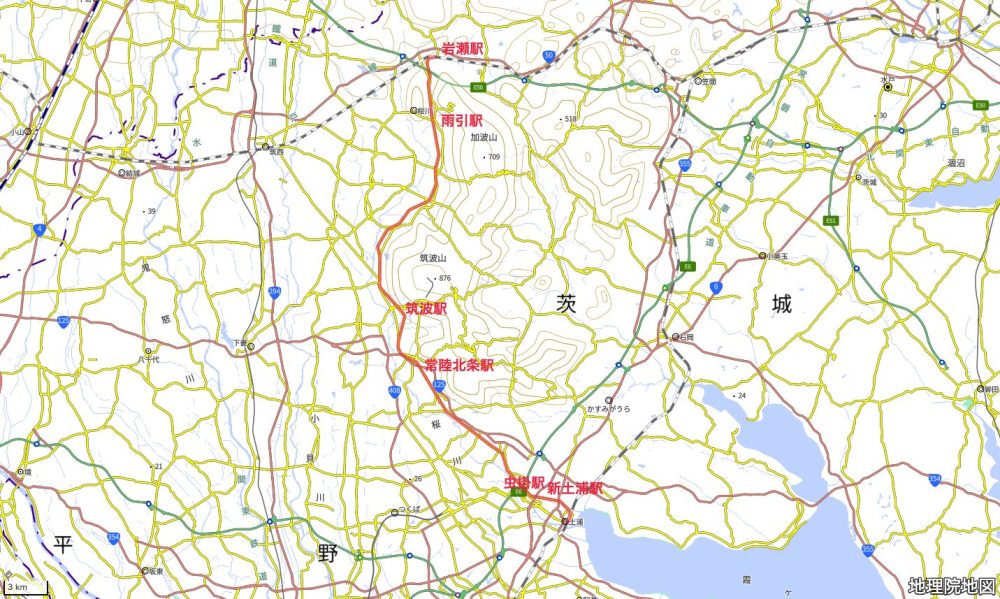

1918年(大正7年)、土浦駅〜岩瀬駅間に筑波鉄道が開業しました。路線の全長は約40kmにおよびます。筑波鉄道の目玉といえば、何といっても筑波山。標高はそれほど高くない(877m)ものの、関東平野を代表する名山であり、古くから信仰の対象として親しまれてきました。

その雄大な筑波山の景色を眺めながら走るこの路線は、1945年(昭和20年)に常総鉄道(常総線を運営)と合併し、「常総筑波鉄道」となります。その後、筑波線として運行が続けられました。

1965年(昭和40年)には鹿島参宮鉄道と合併し、「関東鉄道」が誕生。1979年(昭和54年)には、関東鉄道の一部門として「筑波鉄道(2代目)」の名前で再スタートを切りました。

しかし、モータリゼーション(自動車の普及)の進行に伴い利用客が減少し、1987年(昭和62年)4月1日、筑波鉄道は全線が廃止されました。開業から廃止まで一度も電化されることはありませんでしたが、40kmの道のりをおよそ70分で走破していました。

現在、廃線跡は「つくば霞ヶ浦りんりんロード」(茨城県道505号桜川土浦潮来自転車道線)として整備され、快適なサイクリングロードとして生まれ変わっています。「つくば霞ヶ浦りんりんロード」は潮来から続くサイクリングロードでその長さは180kmもあります。その約1/4が筑波鉄道筑波線の廃線跡です。

起点となる土浦駅のすぐ隣に位置していたのが、新土浦駅です。駅のすぐ近くには水戸街道が通っており、営業当時は一定の利用者がいたと考えられます。現在、駅跡にはホームが一部残されており、かつて線路が敷かれていた場所はサイクリングロードとして整備されています。

虫掛駅跡には、現在もホームの一部が残されています。駅の近くには、歴史ある「柴沼醤油醸造」があります。

土浦は、かつて霞ヶ浦の水運を活かして栄えた町で、江戸時代から明治時代にかけては、野田、銚子と並び「関東三大醤油名醸地」と称されていました。

このサイクリングロードはさらに先までずっと続いており、道のりは長くなりますが、木々の間から差し込む木漏れ日が心地よく、快適に走ることができます。

さらに進むと、常陸北条駅跡にもホームの遺構が残っています。旧筑波町の中心地にあたる北条市街地は、江戸時代には筑波山参拝の門前町として栄えた歴史を持ち、現在でもその面影を色濃く残しています。街の中心には、東西に長く延びる商店街が続き、歴史ある町並みとともに散策を楽しむことができます。

筑波山の玄関口であった筑波駅は、かつて多くの人で賑わっていました。駅前のバスターミナルは今も利用されています。駅前から筑波山方向に伸びる道路には、筑波山神社の鳥居が建てられており、現在もその面影を駅前通りに見ることができます。

筑波駅跡にもホーム跡が残っています。まるで現役の駅のようです。

雨引駅跡のホームには、春になると美しく咲き誇る桜の木が植えられています。満開の季節にも、ぜひ訪れてみたい場所です。

筑波鉄道・筑波線は、終点の岩瀬駅で水戸線と接続していました。全長は40.1kmと、なかなかの距離があり、その分、走破したときの達成感もひとしおでした。

筑波山に見守られながらの廃線跡めぐりは、どこかのどかで、心地よい時間が流れていました。私はこの鉄道に実際に乗ったことはありませんが、きっと汽車での旅も、当時は風情があって楽しかったことでしょう。