富山港線(旧国鉄富山港線、現・富山地方鉄道富山港線)の歴史は、まさに波乱万丈のドラマでした。

富山港線は、当初「富岩鉄道」という私鉄として誕生しました。終点である岩瀬浜駅付近は、かつて日本海側の物流を支えた北前船の寄港地・東岩瀬港を擁する重要な港町です。

明治以降、神通川などの豊富な水資源を利用した水力発電が開発されると、その電力を利用して港周辺の富山市一帯には化学工業や金属工業が立地し始めます。こうした産業や港との輸送需要に応えるため、1924年(大正13年)に富山駅と岩瀬浜を結ぶ「富岩鉄道」が敷設されました。

その後、「富岩鉄道」は富山電気鉄道との合併を経て、富山電気鉄道が富山地方鉄道へ社名変更したのちに国に買収され、国鉄富山港線となりました。長きにわたり、富山市中心部と港湾地域を結ぶ通勤・通学の重要な動脈としての役割を果たします。

富岩鉄道は直流電化で開業しましたが、周辺の国鉄路線が交流電化であったため、電化方式の境界となるデッドセクション(無電区間)が長らく存在するという、全国的にも珍しい特徴を持ちました。

しかし、時代の波は容赦なく押し寄せます。利用者の少ない閑散時間帯の合理化が進められた結果、軽快なレールバスが登場。朝夕は交直流電車、昼間は小さなレールバスが走るという、ユニークな運行形態をとっていました。レールバスとはバスなどの自動車の装備を流用した小型の気動車です。

そして、北陸新幹線開業に伴う富山駅高架化計画の中で、富山港線の存廃が問われる大きな転機が訪れます。その運命を繋いだのが、「LRT化(次世代型路面電車)」という新たな未来でした。

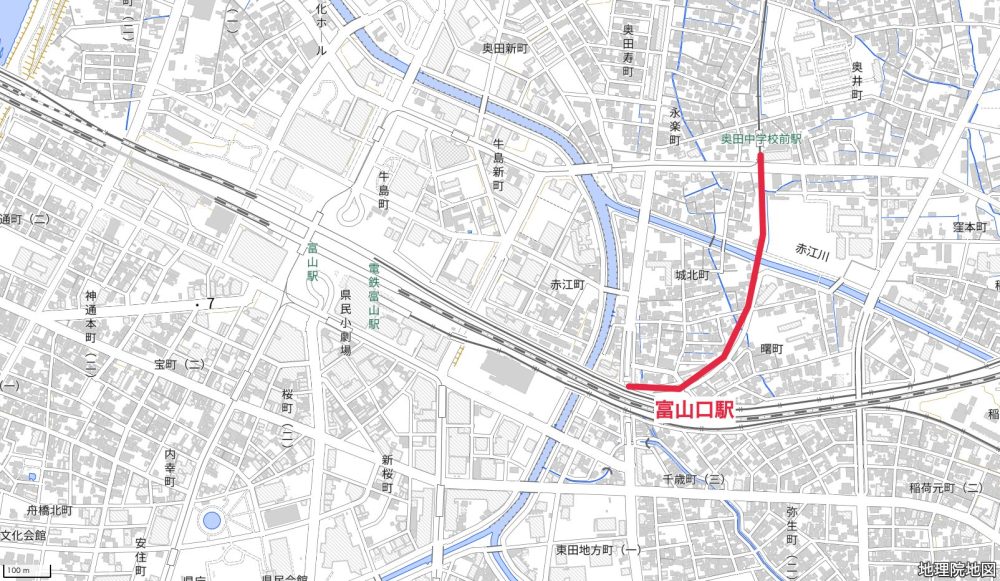

2006年(平成18年)3月1日をもってJR路線としては廃止され、富山港線の設備は富山市が主導する第三セクター「富山ライトレール」へ移管されました。ここで、富山駅北の一部区間に併用軌道を新設し、旧富山口駅が廃止されるなど、路線構造の大胆な改変が行われました。

そして、2020年。富山駅の高架化を乗り越え、市内中心部を走る富山軌道線との直通運転も実現しました。富山駅を境に分断されていた富山市の南北が、超低床車両(LRV)によってシームレスに結ばれ、利便性が飛躍的に向上しました。

まだレールが残っている箇所もありました。

赤江川に架けられたガーター橋。

その先の廃線跡は遊歩道になっていました。

今や富山港線は、日本のLRT化の成功例として知られ、再び富山の街を縦横に結ぶ、利便性の高い「街の動脈」として力強い輝きを放っています。