北海道の奥座敷として知られる定山渓温泉。かつて、この温泉地と札幌を結ぶ鉄道が存在していました。

それが「定山渓鉄道」です。

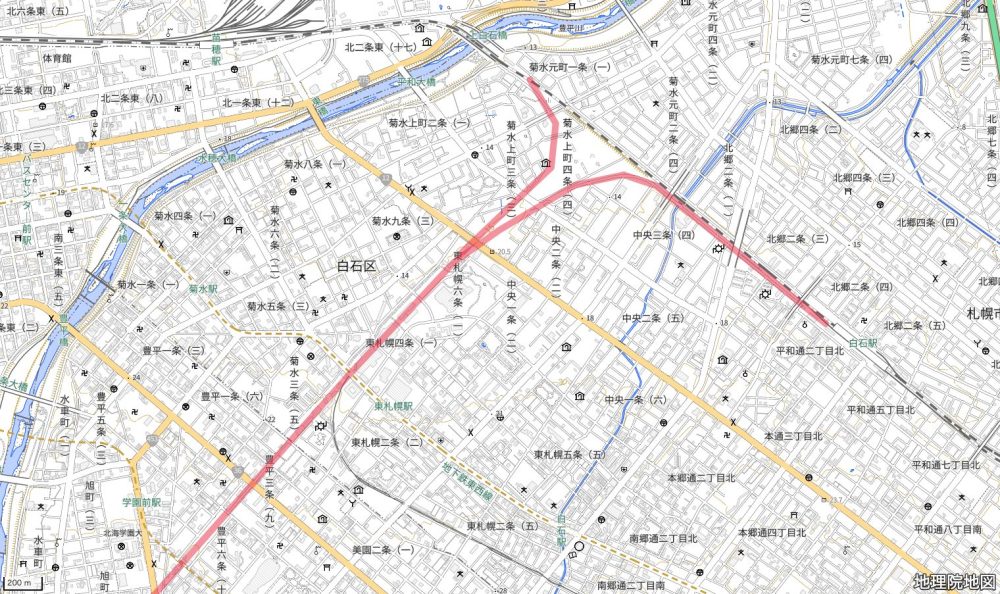

この鉄道の歴史は古く、1913年(大正2年)には白石駅〜定山渓駅間(約29.9km)の建設が始まり、1918年(大正7年)10月17日に開業しました。当初は札幌側の起点を苗穂駅とする計画でしたが、敷設予定地の護岸工事の影響により、起点は白石駅へと変更されました。

定山渓鉄道は、温泉観光客の輸送だけでなく、沿線地域で採掘される木材や鉱石の貨物輸送も担っていました。

1926年(大正15年)には、北海道鉄道(のちの国鉄千歳線〈旧線〉)の開通に合わせて、東札幌駅が新設されます。その後、路線の電化が進み、東札幌駅〜苗穂駅間(3.1km)の区間では電車の乗り入れも開始されました。

1957年(昭和32年)には、東京急行電鉄(現・東急)が定山渓鉄道の株式を取得し、同社の傘下に収めます。

しかし、時代の流れとともにモータリゼーション(車社会)が進展。乗客数や貨物輸送量が徐々に減少していきました。国道36号線における踏切の交通障害などもあり、定山渓鉄道は次第に問題視される存在となっていきました。

そして、札幌市営地下鉄南北線の建設計画が決定打となります。南北線のルートが定山渓鉄道の旧ルートを一部踏襲することになり、1969年(昭和44年)11月1日、定山渓鉄道は全線廃止されました。

開業当初の起点である白石駅から線路跡に沿って札幌方面へ歩いていくと、今もなお貴重な鉄道遺構に出会うことができます。煉瓦造りの橋台跡が、1世紀以上の時を越えて、当時の姿を保ちながら存在感を放っています。まさに驚くべき歴史遺産です。

旧線の廃線跡は途中で進行方向を変え、東札幌方面へと向かっていました。このルートは1941年(昭和16年)に白石駅での旅客営業が廃止され、後に苗穂ルートが整備されたことで、東札幌駅が新たに開業。ここで、北海道鉄道(旧・千歳線)と接続されることになります。現在のラソラ札幌付近になります。往時を偲ぶ車輪のモニュメントが設置されていました。

豊平駅は、東札幌駅とともに定山渓鉄道のターミナル駅としても機能していました。開業当初、現在の東光ストア豊平店の場所に初代駅舎が建てられ、電化に伴い国道38号線沿いに2代目の駅舎が移設されました。

その先、線路跡は道路などに転用され、澄川駅〜真駒内駅間の用地は、後に地下鉄南北線の敷設用地として活用されました。真駒内〜定山渓温泉間にも多くの痕跡が残っています。たとえば、石切山駅の旧駅舎は「石山振興会館」として現存しており、これは定山渓鉄道で唯一現存する駅舎建築です。

また、簾舞(みすまい)地区にある旧黒岩家住宅(旧簾舞通行屋)は、「有珠新道(本願寺道路)」の開通に合わせて開拓使によって建てられた宿泊・休憩施設で、現在は郷土資料館として公開されています。館内には定山渓鉄道に関する資料も多数展示されており、裏手には簾舞川鉄橋から移設された煉瓦とレールによるモニュメントも設置されています。

なお、定山渓鉄道の車庫待合室は、旧豊平駅のプラットホームに使用されていた札幌軟石で造られているそうです。

もし地下鉄南北線が、定山渓温泉まで延伸されていたら、どれほど便利だっただろう──そんな思いを巡らせながら、私は定山渓鉄道バスに揺られて札幌へと戻りました。