群馬県邑楽郡大泉町は北関東工業地域の一角にあり、パナソニックやSUBARUといった大手メーカーの工場が集まる町です。その大泉町にとって欠かせない交通機関、東武小泉線。

その歴史を辿ってみましょう。始まりは1917年(大正6年)に館林から小泉町までを結んだ「中原鉄道」です。後に「上州鉄道」と改称され、1937年(昭和12年)には東武鉄道に引き継がれ、現在の小泉線へとつながりました。

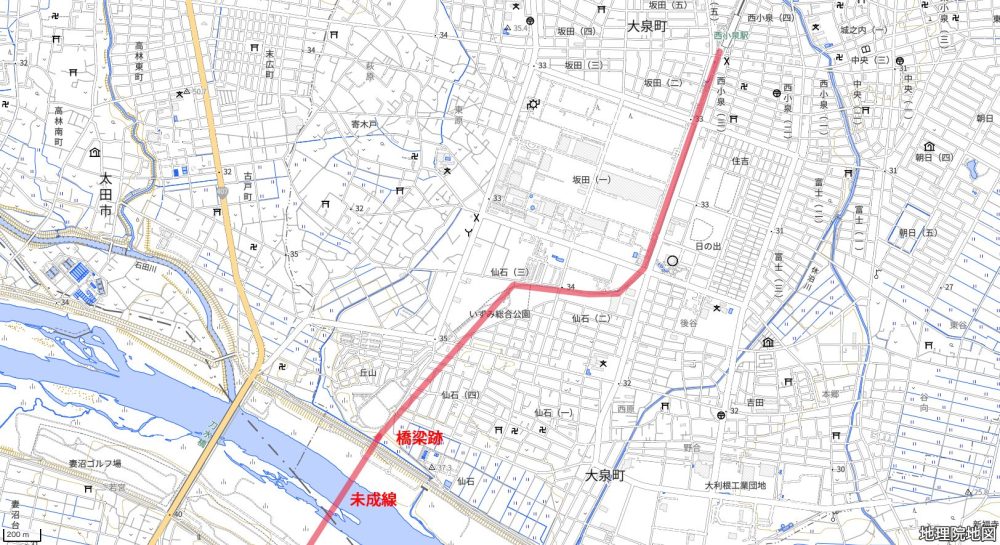

西小泉駅から先も利根川の砂利輸送を目的とした「仙石河岸線」が開通し、新小泉駅が設けられます。さらに戦時中には、利根川を越えて埼玉県の妻沼駅まで延ばし、熊谷線と接続する計画も進められました、しかし戦争の終結により中断され、戦後も実現することはありませんでした。1976年(昭和51年)には「仙石河岸線」も廃止となります。

仙石河岸線の跡地は「いずみ緑道」として人々の憩いの散歩道に生まれ変わりました。接続が計画されていた熊谷線も1983年に廃止され、当時をしのぶ面影だけが残されています。

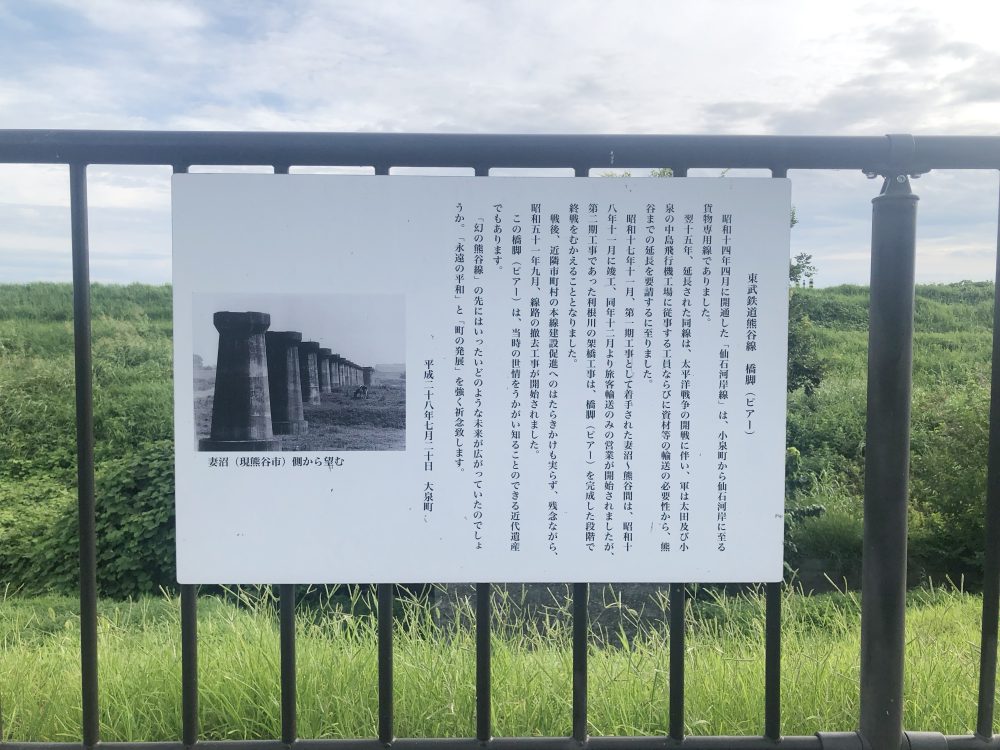

利根川の土手には橋梁跡がポツンと立っていました。これこそが熊谷線と接続予定であったことを示す痕跡です。今では1基しか見当たりませんが1970年代頃には、利根川に連なっていたようです。

その頃の空中写真を見てみるとよくわかります。

この看板の写真のような光景が広がっていたようです。見てみたかったですね。

その先には東武熊谷線(1983年廃止)妻沼駅がありました。そこで東武熊谷線と接続される予定でした。

西小泉駅には、ブラジルの雰囲気が漂っています。その理由は、周囲に林立する工場にあります。高度成長期、町の産業は大きく発展してく中で、慢性的な人手不足という新たな課題も生まれました。

その解決策となったのが外国人労働者の受け入れです。1980年代後半から日系ブラジル人を中心に多くの人々が移り住み、1990年の入管法改正をきっかけに定住者はさらに増加。町は「リトルブラジル」「インターナショナルタウン」と呼ばれるほど、多国籍な文化が息づく場所へと変わっていったのでした。西小泉駅の駅舎はブラジル国旗の黄色と緑を基調に彩られ、まさに「ブラジルタウンの玄関口」としての存在感を放っています。

こうして大泉町は、鉄道の歴史と産業の発展を背景に、人々の多様な文化が根付いた、全国でも珍しい国際色豊かな地域へと成長しました。

コメント