Contents

天理軽便鉄道

天理市。

大正時代

この街と法隆寺を結ぶ線路にかわいい蒸気機関車が走っていたそうです。

その名も「天理軽便鉄道」。

当時、大阪方面から列車で天理に向かうには

大阪の「湊町駅」から

一度、奈良まで行って

乗り換えなければなりませんでした。

奈良を経由することで

距離が長くなり

料金も時間も多くかかってしまいます。

途中の法隆寺から天理までは

10km足らずの道のり。

遠回りをして、余分の料金を払うぐらいなら歩く方がいいと、法隆寺で降り、歩いて天理を目指す人も少なくなかったそうです。

その不便さを解消するために開通したのが

天理軽便鉄道です。

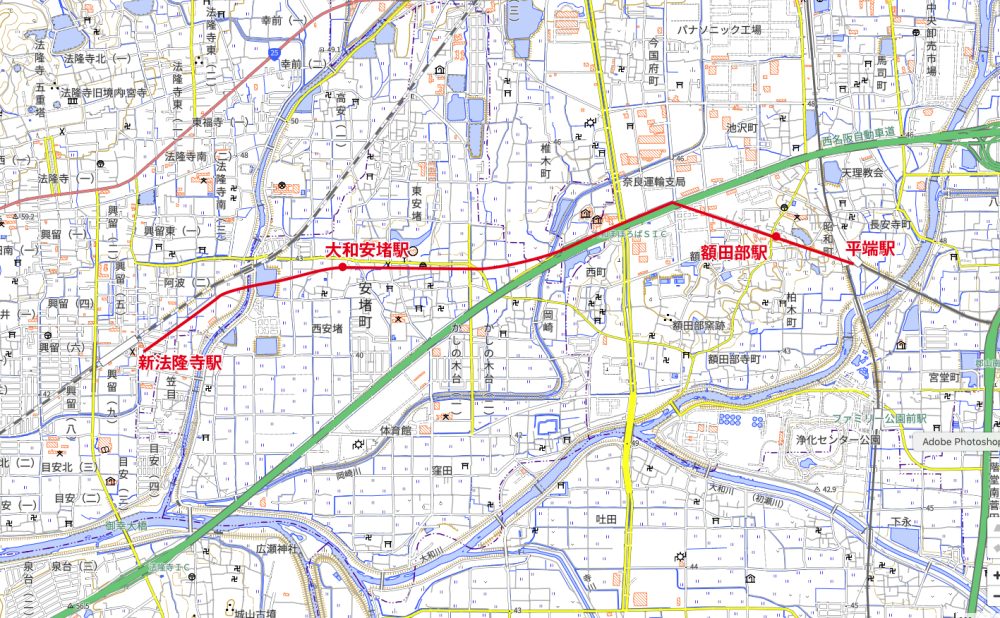

「法隆寺駅」から「天理駅」方面に

9kmのショートカットで

大幅な時間短縮になります。

1915年(大正4年)、大きな期待を受け

開通した天理軽便鉄道ですが、

思うように乗客数は増えませんでした。

1920年(大正9年)に政府からの補助金が打ち切りとなり、

翌年1921年(大正10年)に大阪電気軌道に買収、大阪電気軌道天理線となります。

1922年(大正11年)「平端駅」-「天理駅」間の路線を電化、標準軌にグレードアップ。「新法隆寺駅」-「平端駅」は軌間762mmの非電化路線のまま、法隆寺線として分離されます。

大阪電気軌道は「西大寺駅」から南進して橿原神宮へ向かう、畝傍線(現在の近鉄橿原線)を開通。「平端駅」で天理方面への乗り換えが可能となりました。

1928年(昭和3年)法隆寺線「新法隆寺駅」を大軌法隆寺駅に改称。

改軌・電化された天理線とは対象的に、法隆寺線にはガソリン車が走っていたそうです。

しかし1945年(昭和20年)にとうとう休止。

1952年(昭和27年)に廃線となってしまいました。

当時の面影をしのぶ遺構は現代も残っているのでしょうか。

天理駅

起点の「天理駅」はJR西日本と近鉄の総合駅となっています。近鉄の方が運行本数も多く、乗降客数はJRの倍以上となっています。「天理駅」-「平端駅」

天理線は「前栽駅」-「二階堂駅」と続きます。

このあたりは電化や標準軌の改軌工事が行われたため天理軽便鉄道の面影を見つけることはできませんでした。

平端駅

近鉄橿原線と交差する「平端駅」。

このあたりからは廃線跡を偲ぶことができます。

廃線跡は、近鉄橿原線を離れ、西へと向かいます。

安堵駅

安堵駐在所付近に「安堵駅」がありました。

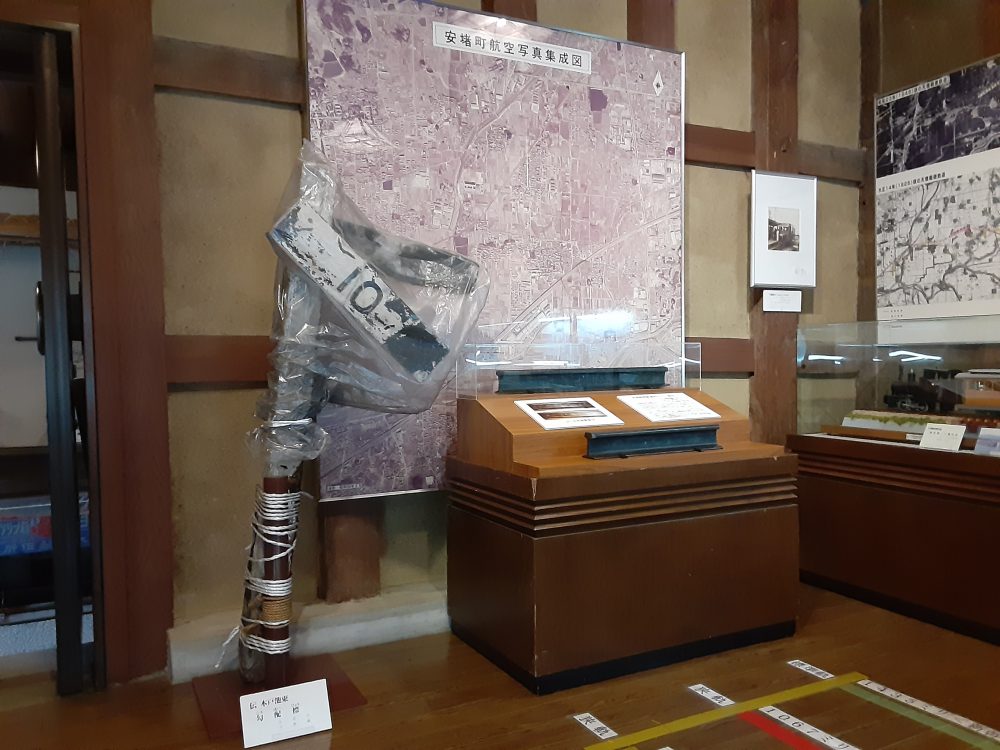

近くの安堵町歴史民俗資料館には天理軽便鉄道の資料が展示されています。

展示されている天理軽便鉄道のレールは廃線となった後、「近鉄郡山駅」のホームの柱として利用されていまそた。改修工事の時に撤去された一部が安堵町歴史民俗資料館に大切に保存されています。

そして、木戸駅東側にあった勾配標です。こちらも大変貴重なものです。

「安堵駅」は一面ホームは。バス停のような簡素な作りだったようです。

木戸池築堤

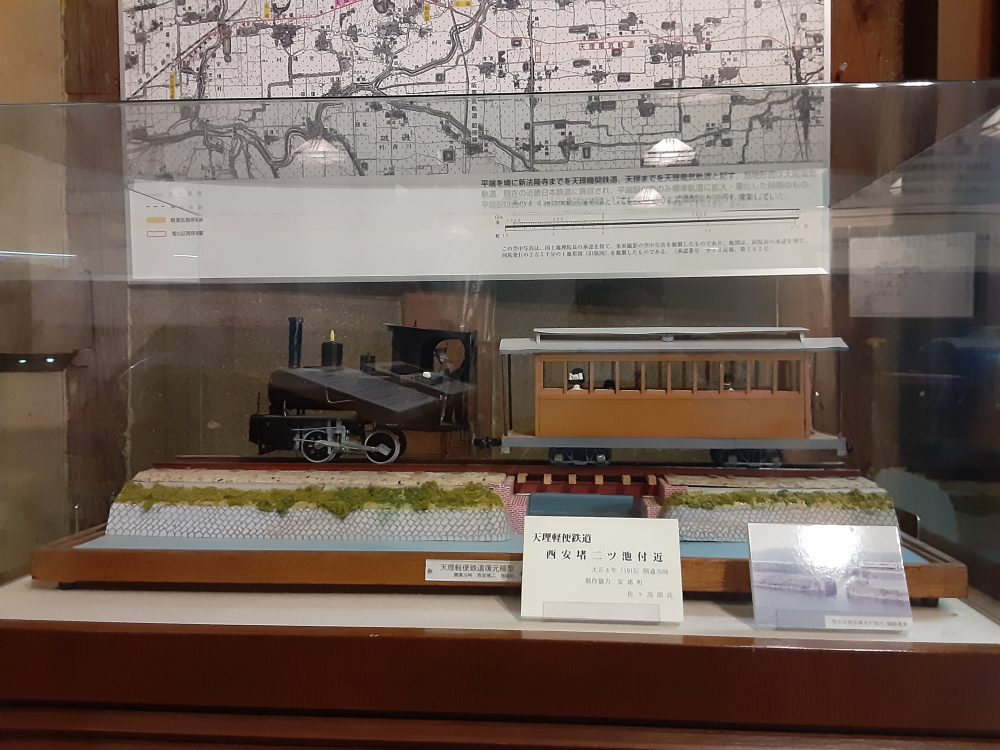

ここが天理軽便鉄道廃線旅のクライマックス「木戸池築堤」。池を分断しないように水路が設けられ、その上に橋が架けられていました。レンガ造りの美しい橋梁台跡です。

関西本線の車窓からも見ることができます。

安堵町歴史民俗資料館には木戸池築堤を通過する天理軽便鉄道の模型が展示されていました。

新法隆寺駅

新法隆寺駅跡の手前に流れる水路にレンガ造りの橋梁台らしきものが残っていました。

終点、「法隆寺駅」到着です。

のどかな景色の中を走るかわいい軽便鉄道。

1945年(昭和20年)に休止、その7年後には廃止となりましたが、貴重な橋桁などが残っていて大変見ごたえのある廃線跡でした。安堵町歴史民俗資料館と合わせて訪問すると天理軽便鉄道の歴史がよくわかります。

コメント